【犬】僧帽弁閉鎖不全症から愛犬を守る!早期発見と当院の取り組み

滋賀県 草津市/大津市のエルム動物病院です。

今回は「犬の僧帽弁閉鎖不全症」についてご紹介します。

■犬の僧帽弁閉鎖不全症(MMVD)とは?

犬の僧帽弁閉鎖不全症(MMVD)は、中高齢の小型犬(チワワやキャバリアなど)によくみられる、あなたの愛犬にも起こりうる身近な心臓の疾患です。以前にも記事に取り上げましたが(前回の記事はコチラ)、心臓の弁がうまく閉じなくなり、血液が逆流してしまうのが特徴です。

初期には目立った症状がなくても、進行すると咳や呼吸困難といった症状が現れ、放っておくと肺に水が溜まり、最悪の場合は死に至る怖い病気です。一方で、早期発見して正しく治療を行うことができれば、進行を遅らせて、元気な状態で長く暮らすことも可能です。

<こんな症状があったら要注意>

「乾いた咳が増えた(特に運動後や興奮時、夜間)」

「少しの運動で疲れやすくなった、散歩に行きたがらなくなった」

「呼吸が速い、苦しそうにしている」

「舌の色が紫色になる(チアノーゼ)」

「食欲がない、体重が減った」

「お腹が膨れてきた(腹水)」

「失神する、ふらつく」

もし、これらの症状に一つでも心当たりがあれば、すぐに動物病院を受診してください。

※肺水腫の怖さ

私たち動物病院の現場では、こんな悲しいケースも見ています。

動物の夜間救急病院は肺水腫での緊急受診が非常に多いです。飼い主さんからよく聞く話として、

「最近、よく咳をするなと思っていた」

「心臓が悪いと言われていたが、検査をしていなかった」

「心臓の薬を飲んでいたが、元気なので辞めてしまった」

「高齢だが健康診断はしたことがなかった」

などがあります。

呼吸困難状態で連れてこられ、出来るだけの治療をするのですが、やはり助けられないこともあります。これらはすべて、早期に適切な対応をしていれば防げたかもしれないケースです。

僧帽弁閉鎖不全症という病気と闘う上で大切なのは、いかに肺水腫を起こさせずにコントロールし、愛犬の快適な生活(QOL)を長く保てるかにかかっています。

僧帽弁閉鎖不全症で肺水腫になってしまったワンちゃん

心臓周りに靄がかかっています。

↓

2年後のレントゲン写真

心臓周りの靄が薄くなっていることがわかります。

適切に治療を行うことで、心臓病の進行を遅らせ、且つ肺水腫を改善することができます。

■僧帽弁閉鎖不全症(MMVD)の検査

僧帽弁閉鎖不全症の検査には、

・聴診

・レントゲン検査

・心臓超音波検査(エコー検査)

・心電図検査

・血圧検査

・血液検査(心臓バイオマーカー)

など様々ありますが、当院では特にエコー検査に重点を置いています。

エコー検査の最大のメリットは体に負担が少ないことです。麻酔も必要せず、放射線被ばくもなく、痛みもない。少しの間横になってじっとしていてくれれば終わります。しかし得られる情報量は非常に多いです。また、実際に動いている心臓を見ることで、より具体的な病気のイメージがしやすいです。

デメリットとしては測定する獣医師の技量によって結果に差が出ることや、じっとしているのが苦手な子には少し難しい場合もあります。

■心臓エコー検査の測定項目

実際の測定項目の一部を、簡単に紹介させていただきます。

これらは心臓の大きさ、動き、血液の流れなどを詳しく見ることで、病気の進行度や、これからどんな状態になりやすいかを判断する、重要な数値です。詳しい数値については、検査後に獣医師から丁寧にご説明いたします。

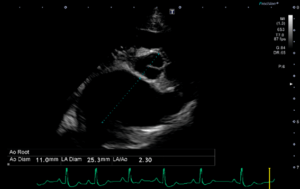

LA:AO(左心房:大動脈比)

左心房の大きさを大動脈で割る事で標準化したものです。1.6を超えるとACVIM※1のMMVDstageB2の診断基準の一つになります。また左心房が大きい、左心房圧が高いと咳の原因にもなったりします。MINEスコア※2の構成要素の一つでもあります。

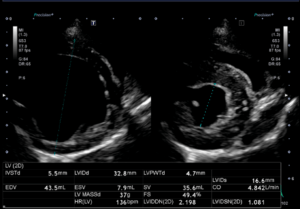

LVIDDn(標準化左室拡張末期径)

左心室が一番大きくなる時(拡張末期)の大きさを体重で割って標準化したものです。1.7を超えるとACVIM※1のMMVDstageB2の診断基準の一つになります。MINEスコア※2の構成要素の一つでもあります。

FS(左室収縮率)

心臓の収縮率を評価します。心臓の代償反応(心臓が弱った分を、もっと働くことで補おうとする状態)により大きくなったり、逆に心臓が疲れてくると小さくなったりします。MINEスコア※2の構成要素の一つでもあります。

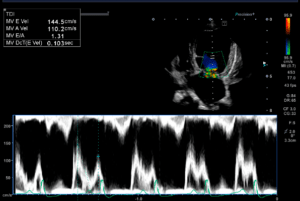

E波、A波(左室流入路波形)

主に心臓のうっ血を評価します。言い換えればある程度、肺水腫のリスクを可視化することが出来ます。絶対値はもちろん、E/Aのバランスや経時的な変化を追っていきます。MINEスコア※2の構成要素の一つでもあります。

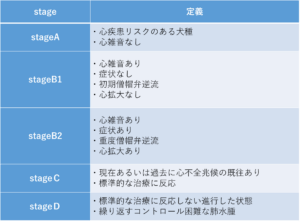

※1ACVIM(アメリカ獣医内科学会)の僧帽弁閉鎖不全症 (MMVD) のステージ分類

※2MINEスコアとは

犬の僧帽弁粘液腫様変性(MMVD)の重症度を評価・予後予測するシンプルかつ臨床的に有用な心エコー指標。LA/AO、LVIDDn、FS、E波をそれぞれ3~4段階でスコア評価します。スコアに応じて予後が変わり、心臓死リスクを評価することができます。

このように当院では出来るだけ詳細なデータをとり、それを飼い主の方と共有し、一番納得のいく治療を一緒に選択していくようにしています。

■オススメの心臓エコー検査頻度

・中高齢の子では半年~1年に1回のエコー検査

・MMVDstageB1の子は3~6ヶ月に1回のエコー検査

・stageB2の子は1~3ヶ月に1回のエコー検査

・stageC以降では毎月エコー検査

状況に応じ、強心薬や血管拡張薬、血圧降下薬、利尿剤などを組み合わせることで、よりワンちゃんたちがしんどい思い(肺水腫)をすることなく、QOLを維持したまま長生きできることを目標としています。また外科手術を希望される方は、専門の二次診療施設をご紹介いたします。

愛犬がもし『ゼーゼーする』『咳が増えた』『疲れやすくなった』などのサインを見せたら、それは心臓からのSOSかもしれません。気になる症状があれば、どんな些細なことでも構いませんので、お気軽に当院までご相談ください。早期発見・早期治療が、愛するワンちゃんの快適な長寿に繋がります。

記事作成

エルム動物病院 大津院 獣医師 森島

内科全般や、猫の診察、循環器のエコー検査を得意としています。

特に循環器に関しては、近畿動物医療研修センターの研究生として日々精進を重ねています。

その他、当院の手術実績はコチラから

その他、「犬の病気・猫の病気」の記事一覧はコチラから

Box content