【陰部からの膿】犬の子宮蓄膿症は命に関わる緊急疾患

滋賀県草津市/大津市のエルム動物病院です。

今回は「犬の子宮蓄膿症」についてご紹介します。

「最近、うちの子が水をたくさん飲むようになった」

「陰部から膿のようなものが出ている…」

その症状、もしかしたら「子宮蓄膿症」という、命に関わる緊急性の高い病気かもしれません。

子宮蓄膿症は、避妊手術をしていない中高齢の女の子のワンちゃんに非常に多く見られる病気で、発見が遅れると手遅れになることもあります。今回は、そんな子宮蓄膿症の怖さと、予防法でもある避妊手術の重要性について、お伝えします。

子宮蓄膿症ってどんな病気?

子宮蓄膿症とは、その名の通り、犬の子宮の中に細菌が感染し、膿が溜まってしまう病気です。発情(生理)が終わってから1~2ヶ月後に、女性ホルモンの影響で子宮の抵抗力が落ち、細菌が繁殖しやすい環境になることで発症します。

子宮内に溜まった膿は、細菌が出す毒素と共に全身に回り、腎不全や敗血症、ショック状態などを引き起こし、最悪の場合、死に至る非常に恐ろしい病気です。また、膿でパンパンに膨れ上がった子宮が破裂し、膿がお腹の中に漏れ出て激しい腹膜炎を起こすこともあります。

この病気は、症状の進行が非常に早く、治療が1日遅れるだけで命を落とす危険性があるため、迅速な診断と治療が求められます。

どうして子宮蓄膿症になるの?主な原因はこれ!

子宮蓄膿症の直接的な原因は「細菌感染」ですが、その背景には「ホルモンバランスの変化」が大きく関わっています。

・発情後のホルモンの影響

犬は発情(生理)が終わった後、「プロゲステロン(黄体ホルモン)」というホルモンが多く分泌されます。このホルモンには、子宮の入り口を固く閉じ、子宮内膜を厚くして妊娠の準備を整える働きがあります。しかし、この状態は同時に、子宮の免疫力を低下させ、細菌が繁殖しやすい環境を作り出してしまいます。

・細菌の侵入

発情中は子宮の入り口が開いているため、膣にいる常在菌(大腸菌など)が子宮内に侵入しやすくなります。発情が終わって子宮の入り口が閉じると、侵入した細菌が子宮の中で一気に増殖し、膿が溜まり始めてしまうのです。

このように、発情を繰り返すたびに子宮蓄膿症になるリスクはどんどん高まっていきます。出産経験の有無にかかわらず、避妊手術をしていない全ての女の子の犬に発症する可能性があります。

こんなサインに気づいて!子宮蓄膿症の症状

子宮蓄膿症には、膿が外に出てくるタイプ(開放性)と、出てこないタイプ(閉塞性)があり、症状の現れ方が少し異なります。

●比較的気づきやすい「開放性」子宮蓄膿症

子宮の入り口が開いているため、膿が体外に排出されます。

- 陰部から膿が出る:血が混じったような膿や、クリーム色、緑がかった膿が陰部から出て、しきりに舐める。

- 陰部の腫れ

- 元気・食欲の低下

- 水をたくさん飲み、おしっこをたくさんする(多飲多尿)

- 発熱

- 嘔吐

●気づきにくく重症化しやすい「閉塞性」子宮蓄膿症

子宮の入り口が閉じているため、膿が外に出ず、子宮内に溜まり続けます。

- 陰部からの排膿は見られない

- 元気・食欲の急激な低下

- 多飲多尿

- 嘔吐、下痢

- お腹が膨れてくる

- ぐったりして動かない(ショック状態)

特に「多飲多尿」は、細菌の毒素が腎臓にダメージを与えているサインであり、非常に重要な症状です。「水をよく飲むのは元気な証拠」と思わず、異常を感じたらすぐに病院へ来てください。

診断と検査:迅速な診断が命を救う!

子宮蓄膿症が疑われる場合、時間との勝負になります。迅速かつ的確に診断するため、以下の検査を行います。

・問診・身体検査

最終発情日、避妊手術の有無、症状などを詳しくお伺いします。お腹を触って子宮の腫れや痛みを確認します。

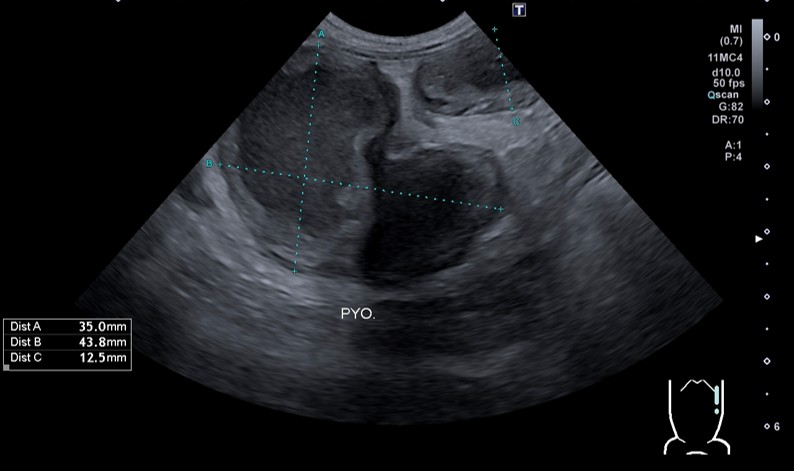

・超音波(エコー)検査

診断を確定するために最も重要な検査です。お腹に超音波を当てることで、液体(膿)でパンパンに膨れ上がった子宮を直接確認することができます。

・レントゲン検査

腫大した子宮の影を確認できます。他の病気との鑑別にも役立ちます。

・血液検査

体内の炎症の程度(白血球数など)や、腎臓・肝臓などの内臓へのダメージ、貧血の有無などを評価し、全身状態を把握します。

子宮蓄膿症の治療法

子宮蓄膿症の治療は、外科手術が第一選択となります。

・外科手術(卵巣子宮全摘出術)

最も確実で根本的な治療法です。全身麻酔をかけ、膿が溜まった子宮と、ホルモンの供給源である卵巣を全て摘出します。手術により、体内の膿と細菌感染の根本原因を完全に取り除くことができます。状態が悪化している場合は、非常にリスクの高い緊急手術となります。

・内科的治療

抗生物質やホルモン剤の投与で子宮内の膿を排出させる治療法ですが、治療効果が不確実で、子宮破裂のリスクや再発率が非常に高いことから、一般的には推奨されません。手術がどうしてもできない特別な事情がある場合に限定的に行われるのみです。

子宮蓄膿症の症例報告

6歳7ヶ月のトイ・プードルのワンちゃん(体重約3kg)。1年前の発情期から体調に変化があり、飼い主様にはその際に避妊手術の必要性をお伝えしていましたが、ご希望されずに経過を見ていました。

ぐったりしているという主訴で来院され、レントゲン検査、超音波検査を行った結果、子宮が直径43.8mm(正常な犬では数mm程度)にまでパンパンに腫れ上がっていました。※Bの点線

いつ子宮が破裂してもおかしくない危険な状態だったため、飼い主様にご説明し、緊急で卵巣子宮全摘出術を実施しました。

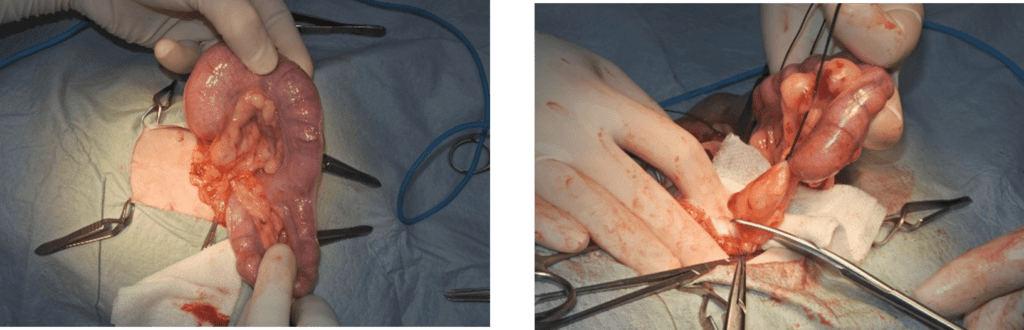

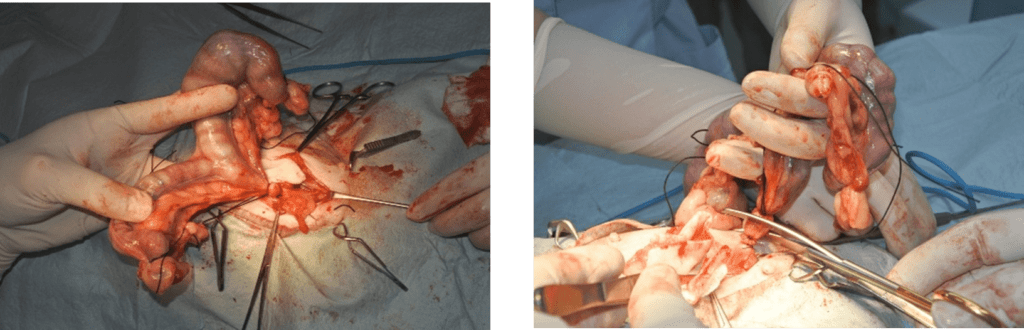

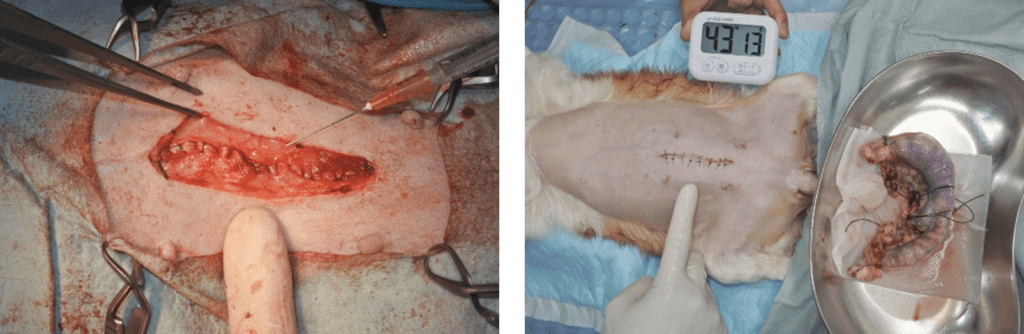

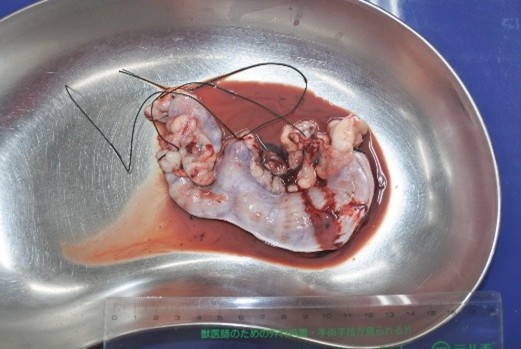

ここからは実際の手術症例をご紹介します。

手術中の生々しい写真もあるため、ご了承いただける方のみお進みください。

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

お腹の中から、膿でパンパンに膨れ上がった子宮と、それに繋がる卵巣を探し出します。子宮は非常に脆くなっており、破裂しやすいため、細心の注意を払って扱います。卵巣と子宮に繋がる血管を、それぞれ特殊な糸で一本一本しっかりと結びます。これを出血しないように確実に行うことが、手術の最も重要なポイントの一つです。

血管の処理が終わったら、膿が溜まった子宮と卵巣を体の中から丸ごと取り出します。この時、膿がお腹の中に漏れ出さないよう、非常に慎重に操作します。子宮を摘出した後、お腹の中に膿が漏れていないか、異常な出血がないかなどを最終確認します。必要に応じて、お腹の中を温かい生理食塩水できれいに洗浄します。

筋肉、皮下組織、皮膚の順に、それぞれを丁寧に縫い合わせてお腹を閉じ、手術は終了です。通常の避妊手術だと傷口も半分以下、手術時間も半分で済みます。

手術で摘出した子宮は、切開した瞬間に膿が噴き出すほど重度に腫れ上がっていました。

術後は順調に回復し、数日後にはすっかり元気を取り戻して退院することができました。早期に決断いただけたことで、無事に命を救うことができました。

飼い主さんにできること・唯一の予防法

子宮蓄膿症は、発症してしまうと命に関わる怖い病気ですが、予防できる病気でもあります。

唯一確実な予防法は「避妊手術」

子宮蓄膿症は、子宮と卵巣があることで発症します。つまり、若くて健康なうちに避妊手術(卵巣子宮摘出術)を受けることが、唯一にして最も確実な予防法です。避妊手術を行うことで、子宮蓄膿症になるリスクはほぼ100%なくなります。

当院の避妊去勢手術についてはコチラから

発情後の体調変化に注意!

もし避妊手術をしていない場合は、発情が終わってから1~2ヶ月の間は特に注意深く様子を観察してください。「水を飲む量が増えた」「食欲がない」「陰部を気にする」といった些細な変化が、病気の最初のサインかもしれません。

最後に

子宮蓄膿症は、昨日まで元気だった子が、今日には命の危機に瀕してしまうこともある、非常に進行の早い病気です。

「子供を産ませる予定がない」「もうシニアだから大丈夫だろう」と思っている飼い主様もいらっしゃるかもしれません。しかし、この病気は年齢を重ねるほど発症リスクが高まります。若くて元気なうちに行う避妊手術と、病気になってから緊急で行う手術とでは、体への負担も、費用も、そして何よりリスクが全く異なります。

大切なご家族を子宮蓄膿症の苦しみから守るために、避妊手術について一度真剣に考えてみませんか?手術に関するご不安やご質問があれば、どんなことでも構いませんので、ぜひ当院にご相談ください。一緒に最適な選択を考えましょう。

記事作成

エルム動物病院 院長 奥村 滋

一般的な内科診療のほか、簡易な手術から難度の高い整形外科・軟部外科手術までを担当しております。

特に整形外科では滋賀県のみならず、福井県や京都府の動物病院から、依頼・紹介手術を受けて執刀しており、普通の病院では行わない整形外科だけでも、その数は約1900件の実績があります。

その他、当院の手術実績はコチラから

その他、「犬の病気・猫の病気」の記事一覧はコチラから

Box content