【皮膚の「しこり」】犬の肥満細胞腫のサインを見逃さないで

滋賀県 草津市/大津市のエルム動物病院です。

今回は「犬の肥満細胞腫」についてご紹介します。

「愛犬の体に、いつの間にしこりがある…これって何だろう?」

その「しこり」はもしかしたら「肥満細胞腫」という皮膚の“がん”かもしれません。

肥満細胞腫は、犬にとても多く見られる“がん”の一つで、早期発見と適切な治療が非常に大切です。今回は、飼い主さんが知っておきたい肥満細胞腫について、お伝えします。

肥満細胞腫ってどんな病気?

犬の体には、「肥満細胞」という、アレルギーや炎症反応に関わる細胞があります。この細胞は、ヒスタミンなどの物質を体に蓄えていて、アレルギー反応が起きるとそれらを放出することで体を守っています。

肥満細胞腫は、この「肥満細胞」が何らかの原因で“がん化”し、異常に増えてできた「しこり」のことを指します。

このしこり(腫瘍)は、体に悪影響を及ぼすヒスタミンなどを過剰に放出することがあり、しこりの周りが赤く腫れる、かゆみが出る、ひどい場合は嘔吐や下痢といった全身の症状を引き起こすこともあります。

肥満細胞腫は、一見すると良性に見える小さなものでも、悪性度が高い(進行しやすい)場合があるため、発見したらすぐに獣医師に相談することが重要です。皮膚だけでなく、脾臓や肝臓などの内臓にできることもあります。

どうして肥満細胞腫になるの?主な原因はこれ!

肥満細胞腫がなぜできるのか、その原因はまだ完全に解明されていません。しかし、いくつかの要因が関係していると考えられています。

●犬種による違い(遺伝の可能性)

ブルドッグ、ボクサー、パグ、ラブラドール・レトリーバー、ゴールデン・レトリーバー、ボストン・テリア、シャー・ペイなどの犬種は、他の犬種に比べて肥満細胞腫ができやすい傾向があります。これは、遺伝的な体質が関係しているのではないかと考えられています。

●遺伝子の変化

がん細胞の中で、細胞が増える指令を出す遺伝子(KIT遺伝子など)に異常が起きることが分かっており、これが“がん”の発生や進行に関わると考えられています。

●慢性的な炎症?

長期間続く皮膚の炎症が、がん発生のきっかけになる可能性も指摘されていますが、まだ詳しいことは分かっていません。

多くの場合は、これらの要因が複雑に絡み合って発生すると考えられています。

こんなサインに気づいて!肥満細胞腫の症状

肥満細胞腫で最も多い症状は、皮膚や皮膚の下にできる「しこり」です。

●「しこり」の特徴

- 場所:体のどこにでもできますが、特に胴体、足、頭などに多く見られます。

- 見た目:

- 大きさは数ミリの小さなものから、数センチ以上の大きなものまで様々です。

- 硬さは、硬いものもあれば、ブヨブヨと柔らかいものもあります。

- 皮膚と同じ色をしていることもあれば、赤っぽい色、ピンク色、肌色など、様々な色をしています。

- 毛が生えていることもあれば、毛が抜けていたり、表面がただれていることもあります。

- 変化:大きさが急に変わったり、腫れたり引いたりを繰り返したりすることがあります。

●その他の症状

- かゆみ:しこりから出る物質(ヒスタミンなど)のせいで、その周りがとてもかゆくなることがあります。ワンちゃんがしきりに舐めたり、掻いたりすることで、しこりが悪化したり、血が出ることもあります。

- 消化器の症状:しこりから出るヒスタミンが胃を刺激し、胃潰瘍を引き起こすことがあります。そのため、食欲不振、嘔吐、下痢、血便などの症状が見られることがあります。

- 全身の症状:稀ですが、病気が進行して悪性度が高い場合、リンパ節が腫れたり、脾臓や肝臓が大きくなったり、貧血などの全身症状が現れることもあります。

皮膚にできた「しこり」は、良性の脂肪の塊(脂肪腫)や、ただの炎症と見分けがつきにくいことがあります。「これくらいなら大丈夫だろう」と自己判断せずに、どんな「しこり」でも、見つけたら必ず動物病院で診てもらうことが大切です。

診断と検査:正確な診断が治療の鍵!

肥満細胞腫かどうかを正確に診断するためには、いくつかの検査が必要です。

●細胞診

注射針でしこりの細胞を少しだけ採取し、顕微鏡で確認する検査です。比較的簡単に行うことができ、肥満細胞の存在を確認できれば、すぐに肥満細胞腫の可能性が高いと判断できます。

●病理組織検査

しこりを手術で丸ごと、または一部を切り取り、専門の機関で詳しく調べる検査です。細胞診よりも詳細な情報が得られ、しこりの悪性度(がんの性質)や、どのくらい広がっているかなどを正確に判断できます。この検査結果が、今後の治療方針を決める上で最も重要になります。

●その他の検査

-

- 血液検査:全身の状態や、内臓への影響がないかを調べます。

- リンパ節検査:しこりの近くのリンパ節が腫れていたら、がんが転移していないかを確認します。

- レントゲンや超音波検査、CT検査:肺や肝臓、脾臓など、他の臓器への転移がないかを必要に応じて調べます。

これらの検査結果を総合的に判断して、肥満細胞腫の診断、悪性度、そして病気の進行度(ステージ)を決め、最適な治療法をご提案します。

肥満細胞腫の治療法

治療法は、しこりの場所、大きさ、悪性度、病気の進行度、そしてワンちゃんの体の状態によって様々です。

●手術(外科手術)

最も重要な治療法です。できる限り、しこりを根こそぎ取り除くことを目指します。悪性度が高いしこりや再発のリスクが高い場合は、しこりの周りの健康な組織も広めに切除することが推奨されます。

●抗がん剤治療(化学療法)

がんが他の臓器に転移している場合や、悪性度が高く転移のリスクが高い場合に、手術や放射線治療と組み合わせて行われます。体全体のがん細胞の増殖を抑える目的で使用されます。

●分子標的薬

がん細胞の特定の性質(遺伝子の変異など)を狙って作用するお薬です。特定の遺伝子変異がある肥満細胞腫に使われることがあり、がんの増殖を抑える効果が期待できます。

●ステロイド療法

炎症を抑えたり、しこりを一時的に小さくしたりする目的で使われることがあります。他の治療法と併用されることが多いです。

●放射線治療

手術で全て取り切れなかった場合や、手術が難しい場所にしこりがある場合に、残ったがん細胞をなくす目的で行われます。専門施設でのみ治療可能なため、ご希望の場合は専門施設をご紹介いたします。

治療は、獣医師と十分に話し合い、それぞれの治療法のメリット・デメリットを理解した上で決めることが大切です。治療が終わった後も、再発がないか、定期的なチェックが必要になります。

肥満細胞腫の症例報告

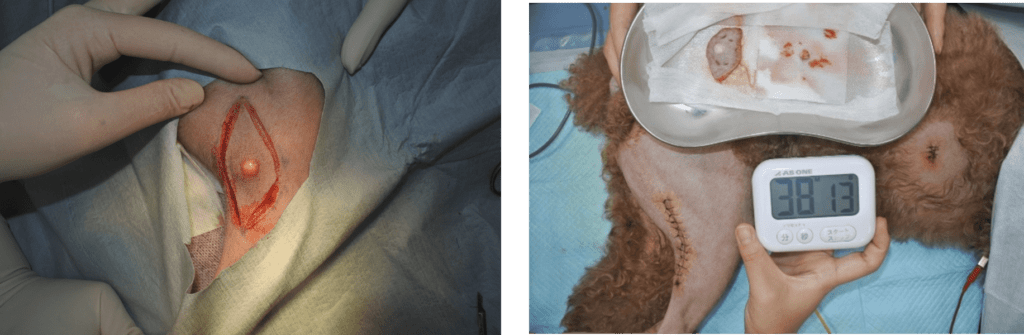

6歳のトイプードルのワンちゃん。トリミング時にトリマーが右太もものしこりに気付き、各種検査を実施しました。その結果、肥満細胞腫と診断され、外科手術で摘出しました。

手術後、再発防止のために抗がん剤治療をすることもありますが、今回は飼い主様が希望されなかったため、経過観察としました。

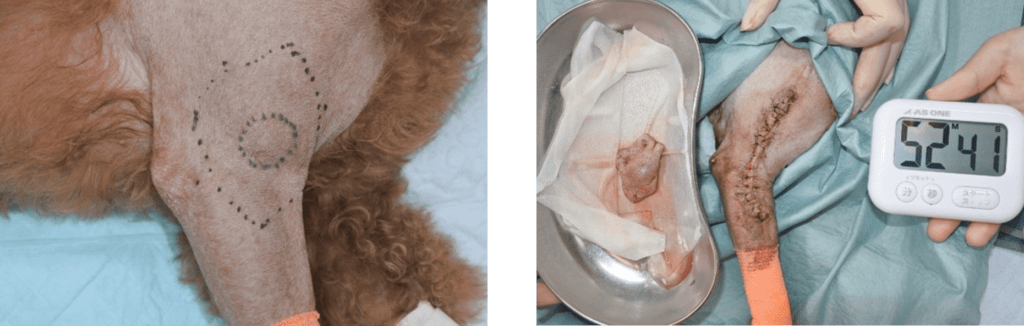

その後、2カ月後に別の部位(右ひじ)に再発してしまたったため、改めて外科手術を実施しました。

肥満細胞腫は再発の可能性もあるため、外科手術をしてそれで終了ではなく、定期的に経過観察を行うことが大切です。万が一再発したとしても、今回のようにすぐに対処することができます。

2回目の手術後、全身に肥満細胞腫が飛んでいる可能性もあることから、再発防止/転移防止のため分子標的薬を使用し続けています。半年以上たった今も再発なく経過は良好です。

肥満細胞腫を予防するためにできること

残念ながら、肥満細胞腫を完全に予防する方法はまだ見つかっていません。しかし、以下の点に気を付けることで、リスクを減らし、早期発見に繋げたることができます。

●「しこり」を見つけたらすぐに病院へ!

これが一番大切です。どんなにしこりが小さくても、良性だと思って自己判断せず、必ず動物病院で検査を受けましょう。早期に発見し、治療を始めることが、ワンちゃんの命を救い、良好な予後につながる可能性が高まります。

●皮膚のチェックを習慣に

毎日ブラッシングをしたり、体を撫でたりする際に、皮膚にしこりやできものがないか、注意深くチェックする習慣をつけましょう。

●特定の犬種は特に注意

肥満細胞腫ができやすい犬種を飼っている場合は、特に意識して皮膚の状態を観察し、定期的な健康診断も欠かさず受けましょう。

●慢性的な炎症の管理

アレルギー性皮膚炎など、皮膚に慢性的な炎症がある場合は、きちんと治療・管理することで、がん化のリスクを少しでも減らせる可能性があります。

最後に

愛犬の体に「しこり」を見つけると、誰でも不安になりますよね。肥満細胞腫は、進行の早い場合もありますが、早期に発見して適切な治療を行えば、元気に過ごせる可能性が高い病気です。

「これって何だろう?」「もしかして?」と感じたら、どんな小さなことでも構いませんので、迷わず当院にご相談ください。大切な家族の健康と笑顔を守るために、一緒にできることを考えましょう。

記事作成

エルム動物病院 院長 奥村 滋

一般的な内科診療のほか、簡易な手術から難度の高い整形外科・軟部外科手術までを担当しております。

特に整形外科では滋賀県のみならず、福井県や京都府の動物病院から、依頼・紹介手術を受けて執刀しており、普通の病院では行わない整形外科だけでも、その数は約1900件の実績があります。

その他、当院の手術実績はコチラから

その他、「犬の病気・猫の病気」の記事一覧はコチラから

Box content