猫の慢性腎臓病治療薬「ラプロス」の院内セミナー報告

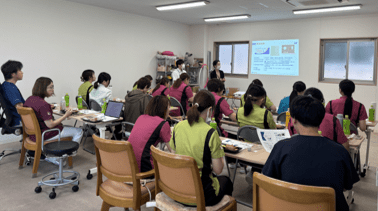

本日、動物用医薬品メーカーの方にお越しいただき、猫の慢性腎臓病治療薬「ラプロス」についての院内セミナーを開催しました。講師をしていただいた学術担当の方、お弁当などご用意していただいた営業担当の方、本日はありがとうございました。

当院では獣医師だけでなく、動物看護師、トリマーも院内セミナーに参加し、スタッフ全員で新しい知識の習得に努めています。

この記事では、セミナーで学んだ猫の腎臓病のことや、新しい治療薬について分かりやすくお伝えします。

猫の慢性腎臓病とは?

猫の慢性腎臓病は、猫がかかる病気の中で非常に多い病気の一つです。腎臓の働きが徐々に低下していく病気で、一度悪くなった腎臓の機能は元には戻りません。

腎臓には、体内の老廃物をろ過したり、水分やミネラルのバランスを保つなど、生きていく上で欠かせない大切な役割があります。腎臓の機能が低下すると、これらの働きがうまくいかなくなり、さまざまな症状が表れてきます。

※進行する病気の悪循環

腎臓の機能が低下すると、残された元気な腎臓が、代わりにたくさんの働きをしようと頑張ります。しかし、その頑張りがかえって負担となり、だんだんと元気な腎臓も傷ついてしまうという悪循環に陥ってしまいます。この状態が続くと、腎臓の組織が硬くなり、働きを失っていく「線維化」が進行します。

初期には目立った症状がなく、病気がかなり進行してから初めて「水をたくさん飲むようになった」「ご飯を食べなくなった」といった症状に気づくことが多いため、早期発見と治療の開始がとても重要です。

IRISステージと慢性腎臓病の検査

セミナーでは、猫の腎臓病を診断する国際的な指標「IRISステージ」についても学びました。これは、血液や尿の検査結果に基づいて、病気の進行度をステージ1から4までで分類するものです。

ご自宅の猫ちゃんのIRISステージを知るためには、以下の検査が必要です。

・血液検査

SDMAやクレアチニンという数値を測定し、腎臓の機能がどの程度低下しているかを確認します。

・尿検査

尿比重を測定して尿の濃さを見たり、UPC比(尿中タンパク・クレアチニン比)で尿中に漏れ出ているタンパク質の量を測ったりします。

腎臓病治療の新薬「ラプロス」と従来の治療薬の役割

これまでの腎臓病治療では、タンパク尿(腎臓が傷つき、尿にタンパク質が漏れてしまうこと)を抑える薬(ACEIやARBといった種類)がよく使われていました。

しかし今回のセミナーで学んだ「ラプロス」は、従来の薬とは異なる新しいアプローチのお薬です。

・従来の薬(ACEI・ARBなど)

腎臓が頑張りすぎて漏れ出してしまう「タンパク尿を抑える」ことで、腎臓の負担を減らします。

・ラプロス

①血管内皮細胞保護作用、②血管拡張作用、③炎症性サイトカイン産生抑制作用、④抗血小板作用など、複数の面からアプローチし、腎臓が硬くなる「線維化を抑える」ことで、病気の進行そのものを遅らせます。

セミナーでは、猫の腎臓病の治療は、まず「ラプロス」で腎臓の機能低下を抑え、その後、タンパク尿が確認されたら従来の薬を併用することで、猫ちゃんの延命効果がより期待できます。

猫ちゃんの飼い主様へ

猫の慢性腎臓病は、初期には症状がほとんどなく、飼い主様が異変に気づいた時には、病気がかなり進行しているケースが少なくありません。だからこそ、定期的な健康診断がとても大切です。

日頃から

「うちの子、ちょっと水を飲む量が増えたかな?」

「最近、食欲が落ちてきた気がする」

「体重が少し減ったかも?」

といった些細な変化に気づくことが、病気の早期発見につながります。

これらの気になるサインを見つけたり、健康診断についてのご相談など、何か少しでも気になることがあれば、お気軽に当院までお声がけください。私たちスタッフ一同、飼い主様と一緒に大切な家族である猫ちゃんの健康をサポートできるよう、これからも各種セミナーに参加して知識を深めてまいります。

その他スタッフブログはコチラ