【猫】その腎数値上昇、本当に慢性腎臓病?急性腎障害(AKI)かも⁉

滋賀県草津市/大津市のエルム動物病院です。

今回は「急性腎障害(AKI)」についてご紹介します。

ネコちゃんを飼っている飼い主さんなら一度は気にしたことがある腎臓病。動物病院の血液検査で腎数値が高いと言われた=慢性腎臓病でしょうか?

ネコちゃんの血液検査で「腎臓の数値が高い」と言われたとき、「ついに慢性腎臓病になってしまった」と、非常に不安になりますよね。しかし、ご安心ください。腎数値が上がる原因は一つではありません。原因を特定し、適切な治療をすれば、体調が劇的に改善するケースも多くあります。

当院では、単なる腎数値の高さではなく、「なぜ数値が上がっているのか」を徹底的に突き止めます。私たちと一緒に、大切な家族の「本当の原因」を探りましょう。

腎数値上昇の原因は一つではない

ネコちゃんの血液検査での腎数値(尿素窒素(BUN)、クレアチニン(CREA)、SDMA)は様々な原因で上昇します。腎臓の数値が高いと言われたからといって必ずしも慢性腎臓病とは限りません。

腎臓病の診断を急ぐ前に、私たちは腎数値上昇の原因がどこにあるかを探索するようにしています。

具体的には、血液検査に加え、追加の検査(画像検査(レントゲン、エコー)、尿検査、血圧測定など)を組み合わせて原因を特定します。

【急性腎障害 症例1】

急な食欲不振と腎数値上昇

検査時の状況

- 動物種・年齢: 猫(ベンガル)、10歳、避妊メス

- 主訴: 2,3日前からの食欲不振、おしっこの回数の増加。大好きなご飯にも見向きもせず、ぐったりとしていました。

- 血液検査: 腎数値上昇。その他に貧血、白血球の上昇、炎症マーカーの上昇がみられました。

徹底検査による診断

- 画像検査: 腎結石、尿管結石、尿管の拡張が確認されました。

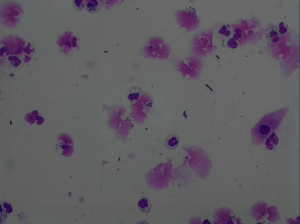

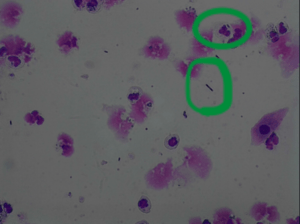

- 尿検査: 尿中に細菌と白血球、細菌の貪食像がみられました(画像参照)。

この結果、細菌感染による腎盂腎炎と診断しました。

初回治療と再発

抗生剤の投与と皮下点滴の治療を実施したところ、食欲も出てきて、体調も良くなりました。まるで別猫のように食欲が戻り、活発に過ごせるようになりました。

その後、継続の皮下点滴で良好にコントロールできていましたが、また急に食欲不振が出てきたとの事で来院されました。

- 血液検査: 著しい腎数値上昇。

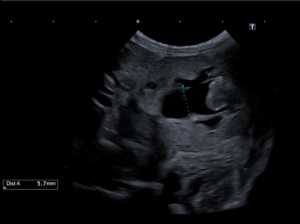

- エコー検査: 著しい尿管の拡張と腎盂の拡張。尿管径は5.7mmと、通常(1mm以下)より大きく拡張していました。

尿管結石による不完全閉塞と診断し、これは腎臓から出た尿の排泄経路の問題(腎後性)による急性腎障害(AKI)でした。

当院の治療方針

外科手術(尿管切開)と内科治療(点滴などによる支持療法)を提案しましたが、飼い主様の希望により点滴や注射による支持療法を実施しました。

【猫の腎不全治療における細心の注意点】

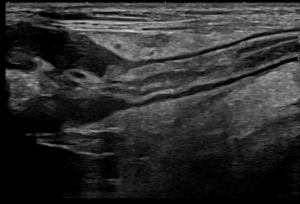

猫ちゃんは輸液過多により胸に水が溜まることがあるため要注意です。そのため、腎数値上昇がみられる際は、きちんとおしっこが出ているかを確認し、必要であれば心臓のエコー検査を行うことで鬱血がないかを確認しながら、細心の注意を払って点滴を行います。

【急性腎障害 症例2】

セカンドオピニオンで判明

検査時の状況

- 動物種・年齢: 日本猫、14歳、避妊メス

- 主訴: ここ数ヶ月食欲が低下しており、体重も減ってきている。ぐったりと横になっている時間が長くなっていました。

- 経緯: 他院を受診したが血液検査では異常がないと言われ、セカンドオピニオンのため来院。

- 血液検査: 腎数値の著しい上昇がみられました。

徹底検査による診断

- エコー検査: 腎臓の腫大と、十二指腸に腫瘤状の筋層の肥厚。その周囲のリンパ節の腫大もみられました。

診断と治療

食欲不振と体重減少は十二指腸の腫瘤によるもので、腎数値上昇は急性の腎障害(AKI)と判断しました。十二指腸の腫瘤による食欲不振や脱水が腎臓に届く血液量を減らし(腎前性)腎数値が上がっていた可能性が高いです。

対症療法(皮下点滴と注射)を実施した結果、二週間後の血液検査では、腎数値は正常値に戻っており、腎臓のサイズも正常化していました。腎臓の数値が正常化すると、お家で活発に過ごせるようになり、飼い主様もホッとされていました。

十二指腸の腫瘤に関しては細胞診で診断がつかなかったため、内視鏡生検や試験開腹を提案しましたが、飼い主様の希望もありこのまま経過観察となりました。

【セカンドオピニオンの重要性】

通常の血液検査では異常なしと判断されていても、より詳細な検査や当院での見立てにより、隠れた急性腎障害や他の病気が見つかることがあります。

【急性腎障害 症例3】

拾い食いが原因

腎臓病は猫ちゃんだけの病気ではないです。

犬も腎臓の数値が急激に上昇する急性腎障害(AKI)に注意が必要です。

検査時の状況

- 動物種・年齢: トイプードル、12歳、オス

- 主訴: 一昨日の夜の散歩中に何かを拾い食いし、前日からの頻回の嘔吐、食欲不振、元気消失、下痢。辛そうに震えていました。

- 血液検査: 腎数値の著しい上昇。そのほかには白血球、炎症マーカーの上昇がみられました。

- エコー検査: 腸のうっ滞とリンパ節の腫れがみられました。

診断と治療

何らかの中毒、もしくは頻回の嘔吐に伴う循環不全による急性腎障害(AKI)と判断し、支持療法(皮下点滴や注射)をおこないました。

一週間後の血液検査では腎数値の低下がみられ、嘔吐が治まるといつもの散歩をねだるようになりました。

また、検査時に僧帽弁閉鎖不全症がみられたため、脱水状態の改善後、後日詳しい心臓のエコーも実施する予定です。

腎障害の3つの分類

一口に腎数値上昇といってもその原因は様々です。腎障害は原因によって大きく3つに分けられます。

- 腎前性(血液量の問題)

- 腎臓自体は正常だが、腎臓に届く血液量の不足が原因で数値が上がる。

- 例:脱水や低血圧、心疾患など(症例2の初期の腎数値上昇はこちらの可能性が高いです)

- 腎性(腎臓自体の問題)

- 腎臓自体に障害がある。腎機能が低下し、老廃物が排泄できなくなる。

- 例:慢性腎臓病、急性腎障害(中毒)、腎炎、腎臓腫瘍など

- 腎後性(排泄経路の問題)

- 腎臓から出た尿の排泄経路(尿管・膀胱・尿道)に問題があり、尿が排泄できずに腎機能が二次的に悪化する。

- 例:尿路閉塞(尿管、尿道)、膀胱破裂、腫瘍による閉塞など(症例1の尿管結石による閉塞はこちらに該当します)

当院の徹底的な検査と治療方針

当院では出来るだけしっかりとした検査を行い、原因を特定し、最良となる治療を選択していくよう努めています。

腎臓病や腎数値の上昇は、原因によって緊急度や治療法が全く異なります。単なる「慢性腎臓病」と判断するのではなく、上記のような3つの分類に基づき、画像検査や尿検査を組み合わせた徹底的な鑑別診断が非常に重要です。

もちろん飼い主さんの意向により、積極的な検査から、出来る範囲での支持療法での経過観察など、治療の選択肢は必ずしも一つではないです。私たちは、飼い主様にとって最善の治療を一緒に探していきます。

【このような方は、当院までご相談ください】

- 一度健康診断をしてみたい。

- 他院にて腎数値が高いと言われたが、詳しい説明がなかった。

- 尿検査を実施したことがない。

- 愛する家族の病気について、セカンドオピニオンをしたい。

腎臓病の早期発見・正確な診断をご希望の方は、遠慮なく当院までご連絡ください。

記事作成

エルム動物病院 大津院 獣医師 森島

内科全般や、猫の診察、循環器のエコー検査を得意としています。

特に循環器に関しては、近畿動物医療研修センターの研究生として日々精進を重ねています。

その他、当院の手術実績はコチラから

その他、「犬の病気・猫の病気」の記事一覧はコチラから

Box content